下請法とは?親事業者の4つの義務と11の禁止事項

2025年1月、自動車部品メーカーが、公正取引委員会から下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)で勧告を受け、再発防止策の実施と保管費用の支払いを命じられました。同社は、長期間にわたり製品や部品の発注を行っていないにもかかわらず、下請事業者30社に対して合計2,389個の金型の無償保管を強いていたとされています。これらの金型はトラックやバスなどの大型車の部品製造に使用され、重量は数百キロから最大で4トンに及びます。中には約30年間も無償で保管を続けていた下請事業者もおり、その重量ゆえに外部の倉庫を借りる必要があった事業者も存在していました。

このような事例は珍しいものではなく、商慣行や業界固有の力関係により、下請事業者が本来負う必要のないコストを負担させられるケースは少なくありません。

下請法は、このような不公正な取引を防ぐために制定されており、違反が発覚した場合には公正取引委員会が是正を求めます。昨今、公正取引委員会による違反に対する摘発の動きも、活発になってきています。

では、下請法とは具体的にどのような法律なのでしょうか?

なぜ、このような規制が設けられ、どのような義務や禁止事項があるのでしょうか?

本コラムでは、下請法の基本的な仕組みや、親事業者に課せられる義務、そして違反した場合の影響についてわかりやすく解説していきます。 下請取引に関わるすべての企業が守るべきルールを、いま改めて見直してみましょう。

1. 下請法とは?

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、1956年に独占禁止法の補完法として制定された法律です。この法律は、下請事業者の権利を保護し、公正な取引を促進することを目的としています。親事業者が下請事業者に対して不当な取引を強いることを防ぎ、国民経済の健全な発展に寄与することを狙いとしています。

2. 下請法が適用される取引とは?

下請法は、すべての取引に適用されるわけではなく、「取引の内容」と「資本金区分」の2つの条件を満たす場合に限り、適用されます。

(1) 取引の内容

まず、対象となる取引は、以下の4つに分類されます。

- ① 製造委託

- 親事業者が物品の規格・品質・形状などを指定し、他の事業者に製造や加工を委託する取引。

例:自動車メーカーが部品メーカーに部品の製造を委託する場合

- ② 修理委託

- 物品の修理を他の事業者に委託する取引。

例:自動車販売業者が請け負った自動車の修理作業を修理業者に委託する場合

- ③ 情報成果物作成委託

- プログラム、映像コンテンツ、デザインなどの情報成果物を作成する取引。

例:ソフトウェアメーカーがゲームソフトの開発を他の事業者に委託する場合

- ④ 役務提供委託

- 運送、警備、清掃などの役務(サービス)を他の事業者に再委託する取引。

例:運送業者が請け負った貨物運送の一部を別の運送業者に委託する場合

なお、すべての委託取引が下請法の対象になるわけではありません。特に以下の点に注意が必要です。

- 建設工事

建設業法により別途規制されているため、下請法は適用されません。 - 自家利用役務

役務提供委託は、他社から請け負った業務の一部を再委託する場合に適用されます。そのため、自社のために利用する役務(例:自社のオフィス清掃を業者に委託する場合)は、下請法は適用されません。 - 規格品・既製品の取引

親事業者が特定の仕様を指示せず、汎用的な規格品を購入する場合は「委託取引」に該当せず、下請法は適用されません。なお、規格品であっても、少しでも仕様変更を行えば、製造委託に該当する可能性があります。

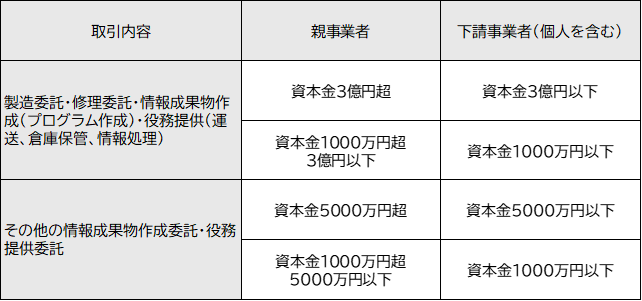

(2) 資本金区分

下請法は、上記4種類の取引内容によって、資本金の多い発注者が資本金の少ない事業者や個人事業主に業務を委託する場合に適用されます。

この資本金の基準としては、例えば、全ての委託取引において、資本金が1,000万円を超える事業者は、資本金1,000万円以下の事業者(個人事業者も含む)との取引で親事業者になります。

また、一部の例外があるものの、製造委託や修理委託では資本金が3億円以上の事業者が3億円以下の事業者に対して、また、情報成果物の作成委託や役務提供委託においては資本金が5000万円以上の事業者が5000万円以下の事業者に対して、それぞれ親事業者の立場になります。

このように、親事業者と下請事業者の資本金区分が適用基準を満たしている場合に、下請法の規制が適用されます。

3. 商社が関与する場合の下請法適用

発注者と外注取引先の間に商社が入る場合、その商社に下請法が適用されるかどうかは取引の関与度によって異なります。

- 商社が事務手続きのみを担当する場合

商社が単に注文書の取次ぎや代金の請求・支払いを代行するだけで、取引内容の決定に関与しない場合、商社は下請法上の親事業者または下請事業者には該当せず、発注者が親事業者となります。

例:商社が発注者と外注取引先をつなぐが、取引条件の決定には関与しない場合 - 商社が取引内容に関与する場合

商社が取引内容(製品仕様や価格決定など)に関与する場合は、商社が親事業者となる可能性があります。

例:商社が製造委託の仕様を決定し、外注先に委託する場合

商社が下請法の適用対象となるかどうかを判断する際には、単なる仲介なのか、実際に取引条件の決定に関与しているのかを確認することが重要です。

4. 親事業者の4つの義務

親事業者には、下請取引の適正化を図るために4つの義務が課せられています。

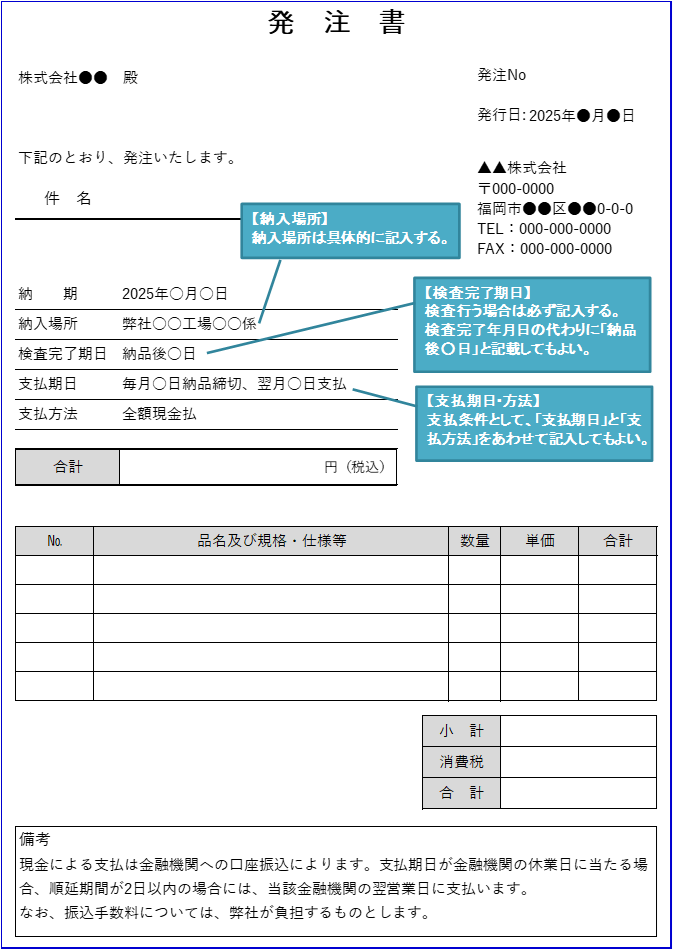

⑴ 発注書面の交付義務

発注時に必要事項を記載した書面(又は電子メール等の電磁的記録)を下請事業者に交付しなければなりません。

【発注書面に記載が必要な事項の具体例】

- 親事業者及び下請事業者の名称

- 発注日

- 発注内容

- 納期

- 納入場所

- 検査の完了期日

- 代金の額

- 代金の支払期日

- 代金の支払方法 など

⑵ 書類の作成・保存義務

取引に関する書類を作成し、2年間保存することが義務付けられています。

⑶ 下請代金の支払期日を定める義務

発注時に代金の支払期日(発注した物品等の受領日から60日以内のできる限り短い期間内)を定めなければなりません。この期日に関する契約条件が遵守されない契約を締結している場合が多いため、優先的にチェックと是正が必要です。

⑷ 遅延利息の支払い義務

代金の支払いが遅れた場合、下請事業者からの給付を受領した日(発注した物品等を受領した日)から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われるまでの期間について、その日数に応じ、遅延利息を支払う義務があります。

5. 親事業者に課せられる11の禁止事項

下請法では、親事業者が下請事業者に対して行ってはならない11の禁止事項を定めています。

これらの禁止行為は、親事業者と下請事業者の間に決定的な「力」の差があることを前提に、取引の公平性を保つために規定されています。

| 禁止事項 | 概要 |

| 受領拒否(第1項第1号) | 注文した物品等の受領を拒むこと。 |

| 下請代金の支払遅延(第1項第2号) | 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。 |

| 下請代金の減額(第1項第3号) | あらかじめ定めた下請代金を減額すること。 |

| 返品(第1項第4号) | 受け取った物を返品すること。 |

| 買いたたき(第1項第5号) | 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。 |

| 購入・利用強制(第1項第6号) | 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。 |

| 報復措置(第1項第7号) | 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。 |

| 有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) | 有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。 |

| 割引困難な手形の交付(第2項第2号) | 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 |

| 不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) | 下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること。 |

| 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号) | 費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。 |

引用:公正取引委員会「親事業者の禁止行為」(https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html)

6. 下請法違反の対応と企業への影響

下請法違反が認められた場合、公正取引委員会が親事業者に対して「勧告」を行い、是正措置や減額分の返還などを求めます。この勧告を受けた事業者の情報は公表されるため、企業の信用に大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、違反行為が軽微な場合には「指導」が行われ、速やかに是正措置が取られるよう促されます。

7. 企業の対応策

下請法は、「知らなかった」では済まされません。

親事業者には、下請法を遵守するために以下の対応が求められます。

- 発注時の取引条件を明確にする

- 発注書面の交付を徹底する

- 適切な支払期日を設定し、期限内に支払う

- 契約内容を一方的に変更しない

- 社内マニュアルを整備し、社員に対して適正な取引ルールを周知する

- 法令遵守体制を強化し、研修を実施する

8. まとめ

下請法は、中小企業の利益を守り、取引の公正性を維持するために非常に重要な法律です。親事業者と下請事業者の関係が適切でなければ、取引の健全性が損なわれ、企業の信頼にも影響を及ぼします。

下請法は、経済環境の変化に対応しながら改正が行われており、今後もさらなる改正が行われる可能性があります。親事業者・下請事業者ともに、法の趣旨を理解し、適正な取引を行うことが大切です。

下請法対応でお困りの企業さまへ

当事務所では、下請法コンプライアンスの一環として、発注書・業務委託契約書などの契約書チェックや修正のサポートを多数行っております。

「この取引は下請法の対象になるのか?」「ひな形はあるが、このままでよいのか?」といったご相談にも、実務経験に基づいて丁寧に対応いたします。

下請法への対応に不安がある企業さまは、ぜひ一度お問い合わせください。