[令和8年1月施行] 下請法改正!「中小受託取引適正化法」のポイントと実務対応

1.はじめに

取引の適正化やパートナーシップの強化は、企業の信頼性と持続可能性を左右する重要なテーマです。

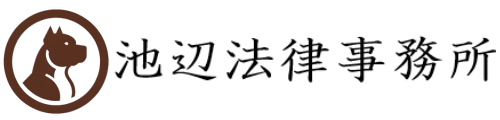

こうした流れを踏まえ、従来「下請法」として知られてきた下請代金支払遅延等防止法が、令和7年5月16日に改正され、令和8年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)として施行されます。

今回の改正は単なる名称変更ではなく、「元請け、下請けといった上下関係の是正」と「対等なパートナーシップの構築」を理念に掲げ、企業間取引の透明性を高めることを目的としています。

企業経営者や実務担当者は、この改正の趣旨を正しく理解し、早期に対応を進めることが重要です。

今回のコラムでは、「中小受託取引適正化法」のポイントと実務対応をわかりやすく解説いたします。

2.改正の目的

⑴ 下請法から中小受託取引適正化法へ

下請法は、親事業者と下請事業者の間に生じる不公正な取引を是正することを目的としてきましたが、今回の改正ではその枠を越えて、公正・対等な取引関係を確立することを新たな目的としています。

規制内容の追加や適用対象の拡大、さらには執行体制の強化が盛り込まれており、実務への影響は小さくありません。

また、改正に伴い、法律名・用語も以下のように改められます。

⑵ フリーランス保護法との違い

改正法とあわせて理解しておきたいのが、2024年11月に施行されたフリーランス保護法との関係です。

両者はいずれも取引の公正化を目的としていますが、対象とする範囲が異なります。

| 法律名 | 主な対象 | 主な目的 |

| フリーランス保護法 | 従業員を雇用していない個人事業主・一人法人など | フリーランス取引の保護 |

| 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (中小受託取引適正化法) | 資本金や従業員数に応じた中小事業者全般 | 事業者間取引の公正化 |

つまり、フリーランス保護法が「個人など弱い働き手の保護」を目的とするのに対し、今回の改正法は「企業間取引の公正化」を目指すものです。

------------------------------------

※フリーランス保護法については、別のコラムで詳しくご紹介しています。よろしければご覧ください。

【11月1日施行フリーランス保護法:企業が知っておくべき新ルールと対策】https://ikebelaw.com/2024/12/05/freelance/

3.改正の3本柱

今回の法改正は、大きく次の3つの柱で構成されています。

⑴ 規制内容の追加

①協議に応じない一方的な代金決定の禁止

中小受託事業者がコスト上昇などを理由に価格協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じない、あるいは価格据え置きの理由を十分に説明しないまま一方的に価格を決定する行為が禁止されます。

改正の趣旨は、最終価格の妥当性だけでなく、誠実で透明な交渉プロセスを経たかどうかを重視する点にあります。価格決定に関与する事業者は、交渉記録の保存や説明責任をこれまで以上に意識する必要があります。

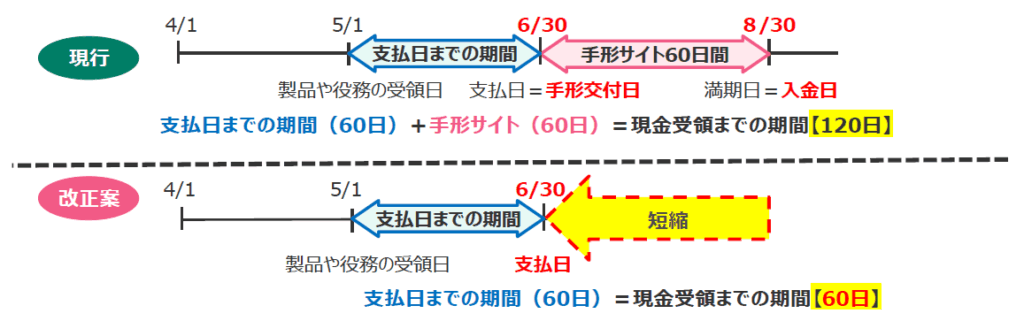

②手形払い・電子記録債権・ファクタリング等の禁止

改正法では、納品または役務提供の完了日から60日以内に、手数料などを差し引かれることなく全額現金化できる支払いを義務づけています。

そのため、手形払いに加え、期日までに満額を受け取れないものについては、電子記録債権や割引料を伴うファクタリングも禁止対象となります。委託事業者は支払い方法を見直し、資金管理体制を再検討することが求められます。

公正取引委員会・中小企業庁|下請法・下請振興法改正法案の概要【PDF】

③そのほかの追加事項

- 木型、治具の追加

金型と同様に製造委託の対象物に追加。 - 書面交付の電子化

中小受託事業者の承諾に関係なく、必要的記載事項を電磁的方法により交付可能に。 - 遅延利息の拡充

代金を減額した場合にも60日経過後から支払日まで遅延利息を支払う義務が追加。 - 勧告制度の見直し

違反行為が是正済みでも再発防止策の勧告が可能に。

⑵ 適用対象の追加

①従業員数の基準を新設

これまで資本金のみで判断されていた適用範囲に、新たに従業員数(常時使用する従業員数)が加わります。

| 委託事業者 | 中小受託事業者 | |

| 物品の製造委託・修理委託・特定運送委託 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。) | 300人超 | 300人以下 |

| 上記を除く情報成果物作成委託・役務提供委託 | 100人超 | 100人以下 |

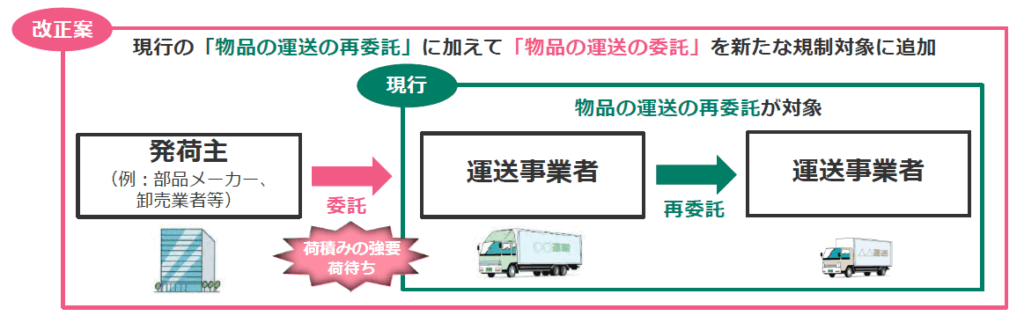

②運送委託の追加

従来は「再委託」のみが対象でしたが、部品メーカーや卸売業者などの荷主が運送事業者に「直接」委託する取引も、新たに「特定運送委託」として規制対象に加わりました。これは、物流業界で長年問題とされてきた長時間待機や無償作業などの是正を目的としています。

公正取引委員会・中小企業庁|下請法・下請振興法改正法案の概要【PDF】

⑶ 執行体制の強化

改正法では、公正取引委員会・中小企業庁に加え、所管省庁の主務大臣に指導・助言・申告機能が付与されます。

また、「報復措置の禁止」 の申告先として、公正取引委員会・中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣が追加されます。これにより、異なる省庁間での連携を通じた面的執行が実現されます。

4.企業に求められる実務対応

⑴ 委託事業者(発注者)の対応

委託事業者(発注者)は、次の3点を重点的に見直すことが求められます。

- 取引先の再点検

自社の取引先について、従業員数の要件や委託内容(運送委託の有無など)を確認し、改正法の適用範囲を正確に把握する。 - 契約書の見直し

法律名・用語の変更、手形払い条項の削除、価格協議条項の明記など、契約内容を最新の法令に適合させる。 - 社内体制と意識の強化

電話など口頭での発注を廃止し、注文書の交付や交渉記録の保存を徹底するなど、社内マニュアル・規程等を整備する。

また、経営層や調達・営業部門に対する研修を通じて、公正取引とパートナーシップの重要性を共有し、組織全体での意識統一を図る。

⑵ 中小受託事業者(受託者)の対応

中小受託事業者にとって今回の改正は、自社の権利を守るための制度的な後押しとなります。原材料費や人件費などの客観的データをもとに、積極的に価格交渉を行うことが重要です。

また、全国48か所に設置されている「下請かけこみ寺」(R8.1.1~「取引かけこみ寺」に名称変更)(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.html)などの相談窓口を活用し、取引上の課題を早期に解決しましょう。

5.今後注目すべき運用

現行運用基準では、書面合意の範囲内で振込手数料を下請事業者に負担させる扱いが認められています。 しかし、企業取引研究会報告書では、合意の有無に関わらず振込手数料等を下請事業者に負担させることを禁止すべきとの方向性が示されています。そのため将来、運用基準でこの解釈が明示される可能性があります。

6.おわりに

「中小受託取引適正化法」は、令和8年1月1日に施行されます。

この改正は、新たな義務を課すだけでなく、取引の在り方を見直し、企業の信頼性と持続可能性を高める好機です。

一方で、従来の下請法で禁止されていた「減額」「返品」「買いたたき」などの行為(※)は、引き続き明確に禁止されています。

改正法を契機に、公正で透明な取引を実現し、共に成長できる持続的なパートナーシップを築くことが、これからの企業に求められる姿勢です。

------------------------------------

※下請法については、別のコラムで詳しくご紹介しています。よろしければご覧ください。

【下請法とは?親事業者の4つの義務と11の禁止事項】https://ikebelaw.com/2025/03/21/thesubcontractact/