メール・チャットはどこまで証拠になる?

よく相談者の方から、「メールのやり取りを証拠として提出できますか?」「ビジネスチャットのログに法的な意味はありますか?」という質問を受けます。

結論から申し上げますと、メールやチャットも、場合によっては強力な証拠になります。裁判では、契約書などの紙の証拠が重視されるイメージがあると思いますが、近年は電子データも、価値の高い証拠として扱われることが多いです。

あらゆる会社の日常業務において、電子データを記録として残すことが増えてきました。今や、業務記録は紙である必要はなく、電子データでも良いのですが、最終的には裁判でも尊重されるような方法で、電子の記録を残すことが理想的です。

この観点からも、メールやチャットなどの電子データについて、どういった場合には証拠価値が高いのか、どういった場合には証拠価値が低いのか、といったことを理解しておくことは、実務上重要だと考えます。

本記事では、メールやチャットの証拠価値について、以下のようなテーマを取り上げたいと思います。

- メール・チャットが証拠となるための法的要件

- 裁判例に基づく証拠採否のポイント

- 電子証拠の保存方法および実務上の注意点

- データ証拠に関してよくあるご質問(FAQ)とその解説

これらの内容を通じて、電子的なコミュニケーション記録の証拠力や、実務での留意点について分かりやすくご案内いたします。

1.メール・チャットが証拠となるための法的要件

⑴ 証拠能力とその考え方(民事訴訟法上の枠組み)

メールやチャットも証拠として採用される可能性は十分にあります。

これらも含め、裁判における証拠は、民事訴訟法上の「証拠能力」と「証明力」という2つの段階的な評価を受けます。この順序を踏まえて理解することが、裁判実務を正しく捉えるために不可欠です。

まず前提として、証拠として「提出できるのか」「裁判所は証拠として認めるのか」という問題、すなわち「証拠能力」が問われます。

実は民事訴訟においては、刑事訴訟と異なり証拠能力の制限は緩やかであり、基本的にあらゆる証拠が提出可能です。これは、裁判官の自由な心証形成を前提とし、証拠の信用性については心証形成のなかで評価すれば足りる、という考え方によるものです。

たとえば、GmailやSlack、Teamsといったサービス上の発言やメッセージ履歴も、印刷やスクリーンショットとして提出されれば「書証(=文書による証拠)」として評価の対象となります。

ただし、証拠として提出可能であることと、裁判所がその内容を事実認定の基礎とすることは別問題です。とくにメールやチャットなど電子データについては、「真正に作成されたものか(成立の真正)」という点で争われるおそれがあり、証拠能力と真正性の評価は実務上切り分けて考える必要があります。

⑵ 証明力の評価(民事訴訟法247条)

証拠能力があることが確認されたとしても、それだけで安心はできません。

次に重要なのは、「その証拠が事実認定にどれほど役立つのか」という評価、つまり「証明力」です。

民事訴訟法247条は、裁判所は「自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」と定めています(自由心証主義)。

つまり、裁判所は提出されたメールやチャットについて、「どれだけ信用できるか」「本当にその当事者が発言したのか」「内容が争点にどう関係しているのか」など、様々な観点から総合的に判断することになります。

証明力が高いと評価されるには、「改ざんされていない」といえることが重要です。そのため、適切なログの保存、タイムスタンプ、スクリーンショットの連続性(省略なく撮影されていること)などがポイントになります。

改ざんや誤認の可能性が低いことを示すことができれば、メールやチャットでも極めて重要な証拠となり得るのです。実務上は、タイムスタンプの有無だけでなく、やり取りの連続性や、送受信記録(ヘッダー)、添付ファイルの整合性などから、裁判所が「改ざんの可能性が低い」と判断するケースがあります。また、相手の返信との一貫性や、第三者が受信している同内容のデータの存在なども、内容の信用性を高める要素になります。

このように、「電子署名やタイムスタンプがなくても信用されうるが、真正性(その証拠が偽造等ではなく、本物であること)が争点になった場合、提出者が真正であることを明らかにする必要がある、という点には留意が必要です。

2.裁判例に基づく証拠採否のポイント(メールの真正性が判断された裁判例)

メールの真正性が争われた裁判例として、東京地方裁判所平成25年2月28日判決(判時2194号31頁)があります。 本件は、原告が証拠として提出した、被告の娘等が送信したとされるメールの写しについて、その成立の真正が争点となった事案です。本判決では、メールの写しについて、以下のような事情を総合的に考慮し、成立の真正性が認められました。

この事件において裁判所は、被告の娘が作成したメールにおいて発注された看板が、実際に第三者業者によって納入されている事実を指摘しました。また、別のメールには、被告が写っている写真が添付されていることも指摘し、メールの真正性を認める根拠としました。さらに、被告自身も、これらメールの一部について被告の娘が送信したことを認めており、そういった事情から、被告側の人物が当該メールの作成に関与したことが認定されました。

また裁判所は、メールの一部に不可解な編集の跡があるとの被告の主張に対し、これは各行に「0001」「0002」等の行番号が付されているのみであり、転送過程で付与された可能性が高いと判断され、直ちに偽造を疑わせるものではないと判断しました。

さらに裁判所は、被告がその娘に協力を求めることは容易であるにもかかわらず、その陳述書が提出されていないことをも考慮して、メールの成立の真正性を認める判断を示しました。

このように、メールの内容や添付資料、当事者の認否、編集の経緯、補強証拠の有無等を総合的に検討することで、電子メールの証拠としての真正性が認められています。裁判実務では、このように他の証拠や状況と照らし合わせて、証拠の真正性が判断されることが多く、電子の証拠であってもこれは同様です。

3.電子証拠の保存方法および実務上の注意点

⑴ メール・チャットの証拠力を高める保存の工夫と注意点

メールやビジネスチャットは、日常的に利用される便利なコミュニケーション手段ですが、訴訟で証拠として使うには「改ざんされていない」と示す工夫が不可欠です。実際、民事訴訟においては、証拠の真正性や信用性が争点になることがあり、保存の仕方ひとつで証拠力が大きく変わります。

以下では、特別なツールがなくても実践できる、実務上の保存方法とその注意点をご紹介します。

⑵ タイムスタンプがなくても「改ざんされていない」ことを示すには?

電子データの真正性を示す方法としては「タイムスタンプ」が代表的ですが、現実には、日常的なメールやチャットに毎回タイムスタンプを付与する運用は困難です。

しかし、以下のような形で「後から改ざんしたわけではない」ことを推認させる工夫は可能です。

まずチャットやメールであれば、やり取り全体の流れが自然で、途中で電話や口頭会話など、チャット外のコミュニケーションをとったとしてもその内容を確認するなど、前後の文脈と整合するようにやり取りすることが重要です。

また、チャット等とは別に、時系列で整理された業務報告などを保存しておき、他の証拠と整合させておくのも有効な一手です。

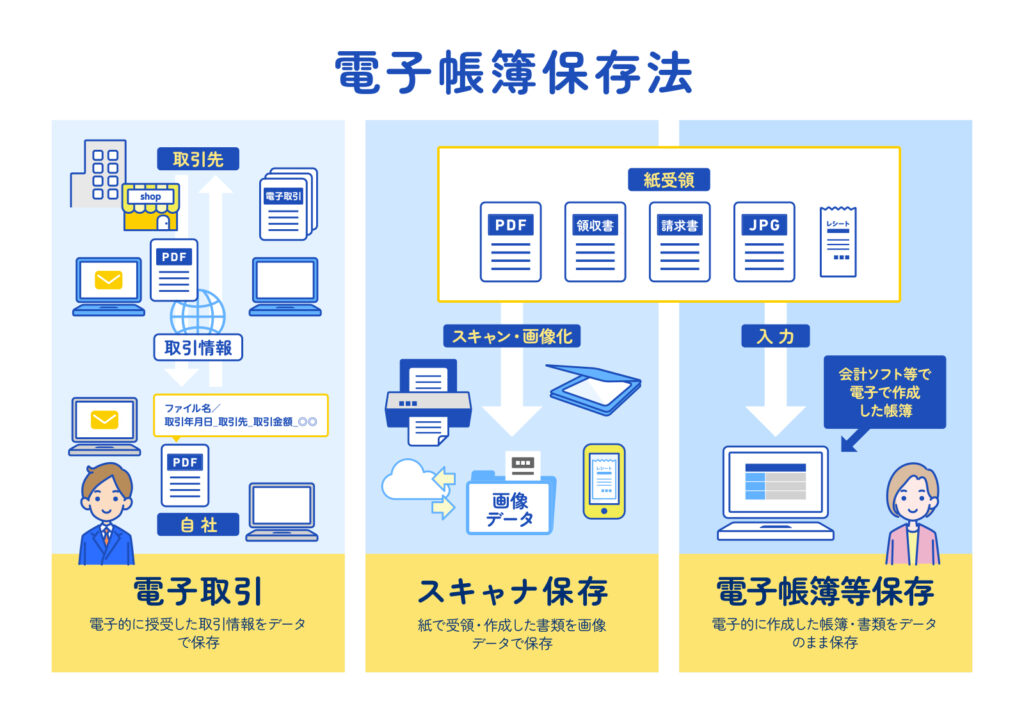

⑶ 改正電子帳簿保存法の考え方が、保存方法の「お手本」になる

2025年改正の電子帳簿保存法(電帳法)も参考になります。本来は会計帳簿や取引書類の保存を定めた法律ですが、その中で求められる「真正性」「可視性」「検索性」は、まさに訴訟での証拠力評価に直結する概念です。

たとえば、請求書や発注書をメールでやりとりする場合に、

- 日付・取引先・金額で検索できるように保存している

- システム上で保存日時が記録されており、変更履歴が残る

- 社内ルールとして定期的にバックアップをとっている

といった対応をしていれば、検索性があるため裁判に対応して適切なデータを証拠提出できますし、「改ざんされていない信頼できるデータ」として、裁判でも証拠力が認められやすくなります。

つまり、電帳法対応によって、データの保存履歴や改ざん防止策が制度的に整うことで、結果として裁判所が「改ざんの疑いが小さい」と評価する材料になる可能性があるということです。

もちろん、税務目的での保存要件と、訴訟における証拠評価は制度趣旨が異なるため、電帳法を満たしていれば必ず証拠として強いというわけではありません。それでも、真正性・保存性という観点では実務上の参考となるため、企業内の保存方針を検討する際には有用な指針になります。

⑷ クラウド保存の落とし穴にも注意

なお、便利なクラウドサービスにも注意点があります。

たとえばSlackなどでは、無料プランだと古いログが消える、自動的に上書きされるといった制限があります。

これによるリスクを回避するには、ログが消えない体制で業務遂行するか、定期的なエクスポート(CSVやPDFなど)や、バックアップ運用が推奨されます。

4.よくあるご質問(FAQ) ― 電子的なやり取り、証拠になる?

-

スクリーンショットだけでも証拠になりますか?

-

一定の証拠力は認められます。ただし改ざん可能性が指摘される可能性は否定できないため、可能であれば元データ(メールソフトやチャットツール上のログなど)を保存しておくことが望ましいです。出力元の画面情報(URL、日時、送受信者名など)が含まれていると信頼性が高まります。

-

LINEやSlackのトーク履歴、相手に削除されたらもう証拠になりませんか?

-

いいえ。自分の端末に保存されていたログや、クラウドの自動バックアップ、画面録画・スクリーンショットなどから、削除後でも一定の証拠化は可能なケースがあります。 争いが予想される場面では、削除や改ざんのリスクを避けるために、スクリーンショットや証拠保全を検討することも重要です。早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。

-

相手が送った、という証明はどうすればよい?

-

送信者の同一性を立証するには、メールアドレスやアカウント情報、IPアドレス等の送信元情報、文体の特徴、送信後の行動(商品発送など)といった要素を複合的に見る必要があります。法的には「他の証拠とあわせた総合判断」がなされるため、やり取りの前後関係も保存しておくのが有効です。

5.まとめ ― 「見せられる証拠」を日常業務にどう残すか?

本記事では、メールやチャットといった電子的なやり取りが、法的にどこまで証拠として通用するかを解説してきました。

最後に、実務で意識すべきポイントを3つに整理します。

- ⑴ 証拠能力(提出できるか)

- 民事訴訟では、メールやチャットも「書証」として提出可能です。

形式や媒体を問わず、相手方とのやり取りが記録されていれば、まず証拠能力の壁は超えられます。

- ⑵ 証明力(信用できるか)

- その一方で、「誰が送ったのか」「内容は真正か」「改ざんされていないか」といった観点からの評価、すなわち証明力が問われます。

特に、データの保存方法・ログの完全性・前後関係との整合性などがカギとなります。

- ⑶ 保存方法(残し方次第で評価が変わる)

- 改正電子帳簿保存法に見られる「真正な保存」という考え方は、証拠価値の高い電子記録を残すうえで参考になります。

特別なツールを使わずとも、PDF化、ヘッダーの保全、ログ出力といった日常的な工夫で対応可能です。

当事務所では、こうした電子証拠の保存体制構築や、法的紛争が予想されるときの初動アドバイスなど、実務に根ざした支援を行っています。

メールやチャットが証拠になる時代だからこそ、「見せられる形」で日常の記録を残す体制づくりが、法務リスクを下げ、トラブル時の交渉力を大きく左右します。電子記録の証拠性について不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。