民事裁判の手続きと裁判にかかる期間

民事裁判は、テレビドラマでよく見る劇的な場面をイメージする方も多いかもしれませんが、実際は書面でのやり取りが中心です。

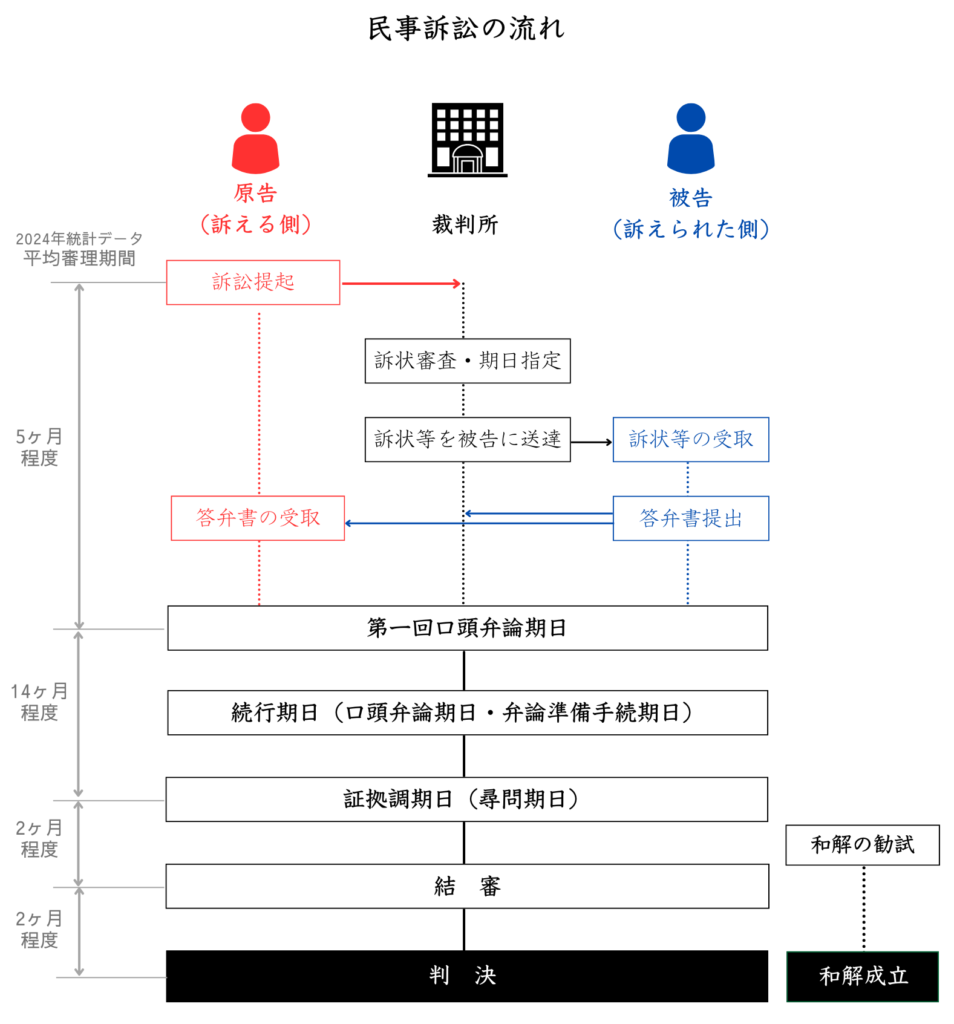

民事裁判は、訴訟提起から始まり、最終的な判決または和解で終了するまで、以下のようなステップを経て進行します。

今回は、民事裁判の手続きと裁判にかかる期間について、解説いたします。

民事裁判の流れ

- 1. 訴訟の提起

- 民事裁判は、原告(訴える側)が「訴状」と呼ばれる書類の正本と副本(被告の人数分)を、管轄の裁判所に提出することで始まります(訴訟提起)。

【管轄裁判所】訴額が140万円を超える裁判 → 地方裁判所

訴額が140万円以下の裁判 → 簡易裁判所

訴状は、裁判の基礎となる重要な書類で、被告に求める請求の内容、紛争の内容や原告の主張等が詳しく記載されています。

また、訴訟提起時には、訴額に応じた手数料(印紙)と、予納郵券(切手)を納める必要があります。

- 2. 訴状審査と第一回口頭弁論期日の指定

- ⑴訴状審査

裁判所に訴状が提出されると、訴状は裁判所の担当部署によって審査されます。

この審査のことを「訴状審査」といい、民事訴訟法に基づき、訴状記載事項に不備がないかを確認されます。不備等があれば、裁判所から補正の指示が出されます。不備がなければ、訴状は正式に受理され、次のステップへ進みます。

⑵期日指定

訴状が受理されると、裁判所は原告と連絡を取り、原告が裁判所に出頭できる日を確認し、「第一回口頭弁論期日」を指定します。

特別な事情がない限り、訴訟が提起された日から30日以内に第一回口頭弁論期日を設定することが法律上求められていますが、後述の「審理期間」のとおり、近年は2~3カ月先になることもあります。

- 3. 被告への通知

- 第一回口頭弁論期日を指定されると、次に裁判所は被告(訴えられた側)に対して、訴状の副本とともに「期日呼出状」を送ります。

期日呼出状には、被告が裁判所に出頭すべき日時(第一回口頭弁論期日)が記載されています。

これにより、被告は裁判が始まったことを正式に知らされます。

- 4.答弁書の提出

- 被告は、訴状に対する反論や自らの主張をまとめた「答弁書」正本1通を裁判所に提出すると同時に、原告にも副本を直送する必要があります。

- 5. 第一回口頭弁論期日

- 第一回口頭弁論期日は、裁判が正式に開始される重要な日です。

この日は法廷で行われ、まず原告が訴状を陳述します。陳述とは、裁判所で正式に自分の主張を述べることを指します。

被告もこの期日に出頭し、事前に提出した「答弁書」を陳述します。

第一回口頭弁論期日に被告が出頭しない場合でも、すでに提出されている答弁書が自動的に陳述されたものとみなされます。これを「陳述擬制」といいます。

このように、答弁書を提出していれば、被告は第一回口頭弁論期日を欠席しても問題がないため、被告に弁護士がついた場合においても、第一回口頭弁論期日は欠席することが多いです。

答弁書を提出しないまま裁判所にも出頭しなければ、通常は原告の主張通りに判決が下されてしまうので注意しなければなりません。

- 6. 続行期日

- 第一回口頭弁論期日が終了した後、裁判は「続行期日」というステージに入ります。

続行期日では、原告と被告が交互に主張や反論を記載した「準備書面」や証拠の提出を行い、裁判における争点を整理していきます。

期日はおおむね1か月ごとに設定されますが、この準備書面のやり取りが、裁判の中で最も時間がかかります。

続行期日は、主に2つの形で行われます。

口頭弁論期日: 公開の法廷で行われる手続き

弁論準備手続期日: 非公開の形で行われ、裁判官の執務室近くで行われる手続き

また続行期日のうち、非公開の弁論準備手続期日が大半を占めるのが通常です。

- 7.和解の勧試・和解協議

- 裁判は必ずしも判決で終わるわけではなく、上記「6.続行期日」を経て、双方の主張と証拠が出揃った頃合いで、裁判官が和解を勧試することもあります。和解が成立すれば、裁判はその時点で終了しますが、和解が成立しない場合は判決が下されます。

この和解案には、裁判官がこれまでの審理を通じて得た心証(事件に対する裁判所の判断の方向性)が反映されています。そのため、和解案が一方に不利な場合でも、和解を拒否すると判決が不利な結果になる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

なお、この和解協議は、次に説明する証拠調期日(尋問)後に行われることもあります。

- 8.証拠調期日(本人尋問・証人尋問)

- 続行期日を経て、争点が整理されると、次に「証拠調期日」が設定されることがあります。これは、当事者(原告・被告)本人や証人の尋問(本人尋問・証人尋問)が行われる重要な日です。

【証拠調期日の流れ】

①証拠申出書の提出

原告と被告は、尋問を希望する場合、尋問予定者(当事者や証人)の名前や住所、尋問の内容などを記載した「証拠申出書」を提出して申請します。

このとき、尋問予定者の供述を記載した「陳述書」も提出するのが一般的です。

この書類に基づき、裁判官が尋問の必要性を判断します。

②尋問の実施

裁判官が尋問の必要性を認めると、当事者本人や証人が法廷で証言します。

尋問は、まず尋問を申請した側から行い(「主尋問」といいます。)、その後相手方側が尋問を行います(「反対尋問」といいます。)。

証人尋問は、テレビドラマでよく見るような、法廷での激しい言い争いというよりも、一問一答形式で事実を確認する手続きです。

- 9. 弁論終結(結審)と判決

- 証拠調期日での尋問が終了すると、裁判は終盤に向かいます。

証拠調期日が終了し、当事者の主張や証拠が出尽くした段階で(最終準備書面を提出する場合もあります)、裁判官は弁論を終結します(結審)。

なお、上述のとおり、証拠調期日後に、和解の提案がある場合もあります。

そして、弁論終結から、原則2か月以内に判決言渡期日を指定されます(民事訴訟法251条第1項)。

- 10. 上訴(控訴審・上告審)

- 判決に不服のある場合、当事者は判決正本が送達された日の翌日から起算して2週間以内であれば「上訴」することができます。

上訴は、裁判の結果に不服がある場合に上級審で再度審理を求める手続きです。

上訴が行われると、裁判はさらに続くことになります。

審理期間について

⑴審理期間の現状

裁判がどのくらいの期間を要するかは、事件の内容や複雑さによって大きく異なりますが、近年の統計データから見える傾向として、民事裁判の平均審理期間は長期化しています。

以下のサイトによると、「人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間」は以下のとおりです。

【2022年の手続段階別平均期間】

訴え提起から第1回口頭弁論まで:5.4か月

第1回口頭弁論から尋問期日開始まで:14か月

尋問期日開始から口頭弁論終結まで:1.9か月

口頭弁論終結から判決言渡しまで:2.2か月

以上から、民事裁判は、全体として2年程度かかることが多いとされています(なお、訴え提起から第1回口頭弁論までの期間が「5.4か月」と、従来かかってきた期間である2.5か月程度に比較して長期ですが、これはウェブ会議を活用して、第1回口頭弁論期日を経ることなく、争点整理手続を行う運用が拡大していることが影響しているものと思われます。)。

ただし、複雑な事案や証人尋問が多く含まれる場合、さらに時間がかかることもあります。

⑵審理期間が長期化する要因

審理期間が長期化する主な要因の一つは、争点整理の期間が長引くことです。

上記のとおり、2022年のデータでは、第一回口頭弁論から証人尋問の開始までの期間が約14ヶ月かかっており、この期間の長期化が審理全体の遅延に寄与していることがわかります。

また、新型コロナウイルス感染症も審理期間の長期化に影響を与えています。2020年以降、法廷での審理が延期される事例が多く発生し、審理の進行が遅れる要因となりました。

⑶審理期間を短縮するための取り組み

審理期間を短縮するために様々な取り組みが行われています。

例えば、IT化の推進により、ウェブ会議や電話会議の導入が進み、オンラインでの争点整理や証拠の提出も容易になりました。

これにより期日を柔軟に設定できるようになり、一部の裁判では以前よりも効率的に進められるようになりました。

また、合議体による審理(複数の裁判官による審理)が促進されており、これにより特に複雑な事件においても合理的かつ迅速な審理が期待されています。

まとめ

裁判は決してドラマチックな場面ばかりではなく、冷静に手続きを進めることが重要です。

上述のとおり、裁判には、複雑で多くの手続きが関与するため、一定の期間を要します。

企業にとっては、裁判が長期化すれば、業務やコストへの影響も大きくなりますので、審理期間は非常に重要な要素です。

裁判所の取り組みやIT化の進展により、審理期間の短縮が期待されているものの、前提として、裁判に関与するすべての関係者が効率的に対応することが求められます。特に、準備書面や証拠の提出期限を守り、的確な争点整理を行うことが重要です。

裁判におけるリスクを最小限に抑えるためにも、状況に応じて柔軟に、適切な準備と対応ができるよう、経営陣や法務担当者は弁護士と密に連携を取りながら進めることをお勧めします。